来源:渭南文旅 发布时间:2025-10-16

“谷雨春光晓,山川黛色青。”当谷雨的脚步轻盈而至,整个世界都被注入了蓬勃的生机与活力。作为春季的最后一个节气,“谷雨”饱含着“雨生百谷”的美好期许,滋养着世间万物,也浸润着源远流长的中华文化。而在陕西省渭南市白水县史官镇,谷雨更承载着一份独特的意义——这里的仓颉庙,镌刻着中华民族文字起源的厚重印记,每年谷雨时节的庙会,便是人们对文字始祖仓颉最虔诚的缅怀与纪念。

仓颉庙,这座为纪念文字始祖仓颉而建的庙宇,静立在白水县城东北35千米处。其始建年代已淹没在历史的尘埃之中,然而,据《仓颉庙碑》记载,早在汉延熹五年(162年),这里便已颇具规模。历经两千多年的风雨洗礼,庙宇至今依然庄重古朴,散发着独特的文化魅力。

占地7亩的古庙被高墙环绕,中轴线上,照壁、山门、殿宇与墓冢依次铺展,宛如一卷凝固的史书。照壁下方的圆形门洞,无数个清晨,它迎接着朝圣者虔诚的脚步;门楣上的神龛,虽已斑驳,却依然保持着守望的姿态。山门作为唯一的叠式建筑,下层三门洞开,神门只在庙会与贵客到来时方才开启,人门常敞,鬼门深锁,这份延续千年的规制,恰似文字诞生时对文明秩序的最初界定。

紧贴山门的东西戏楼,是中国仅存的并列对台戏实物。传说为了让仓颉的“四目”各赏一戏,故而建成如此独特的样式。虽然没有明确文献记载表明当时有唱对台戏的形式,但从东汉延熹五年(162年)的《仓颉庙碑》可知,当时仓颉庙已有祭典活动。随着历史发展,庙会活动逐渐丰富,到清朝嘉庆年间正式有了在并列式戏楼上唱对台戏的明确记载。如今,戏楼依然矗立,但舞台已拓展为祭祀广场。节目更是融入了丝路元素的歌舞吟诵,古老的建筑在声光交织中续写着文化交融的崭新篇章。

庙内古柏森森,郁郁葱葱。首先映入眼帘的前殿,是明代建筑,气势威武雄壮。檐下,于右任先生题写的“文化之祖”匾额赫然在目,与黄帝陵的“人文初祖”遥相呼应,彰显着仓颉在中华文化中的崇高地位。寝殿内,16米长的蒿木担子虽仅存三分之一,却依然让人惊叹于自然与人文的奇妙融合。

仓颉墓冢被青砖花墙环绕,开有东西两门。东门上联“画卦再开文字祖”,下联“结绳新创鸟虫书”,横批“通德”;西门上联“雨栗当年感天帝”,下联“同文永世配桥陵”,横批“类情”。这些对联将造字的神话传说与农耕文明的祈愿,凝练为永恒的注脚。墓冢之上,大树遮天蔽日,仿佛在为仓颉遮风挡雨,又像是在默默诉说着他的丰功伟绩。传说孔子曾拜倒在仓颉墓前,痛哭流涕,长跪不起,足见仓颉在文人心中的神圣地位。幼时,我跟随大人前来祭拜,虽不懂得“天雨粟,鬼夜哭”的震撼,却清晰记得墓前古柏的树影在晨光中摇曳,宛如一个民族对文字的最初仰望。

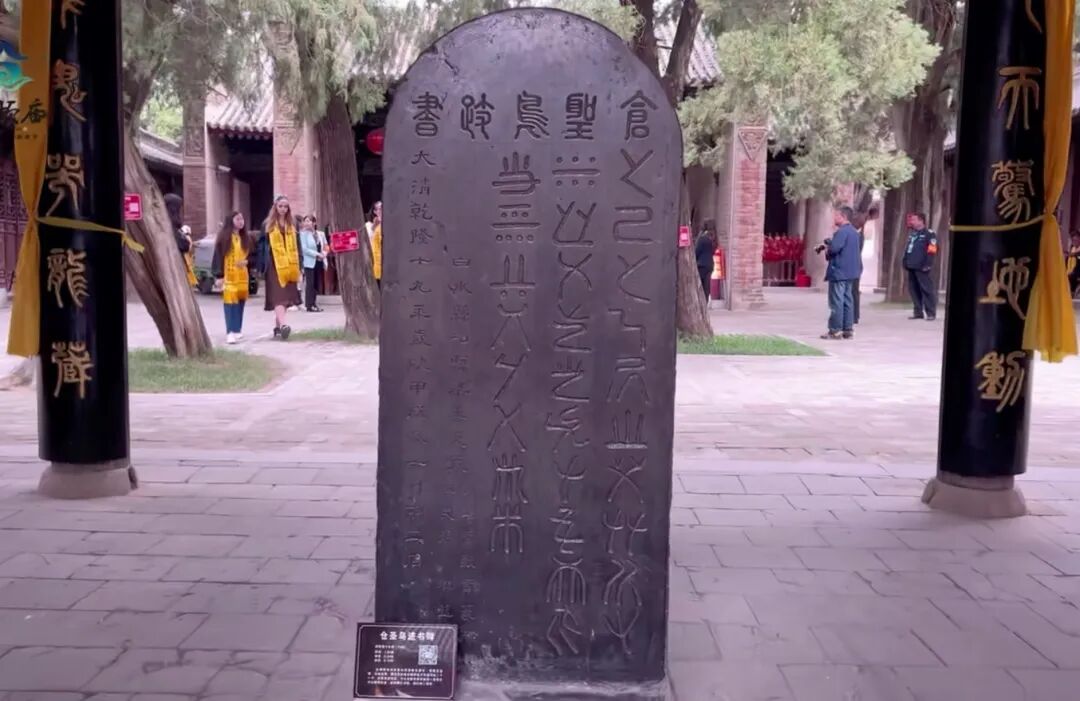

庙内的《仓圣鸟迹书碑》更是文化瑰宝。黑色碑面上28个古怪符号,相传正是仓颉初创象形文字的雏形。这些由图形画面构成的鸟迹书,经宋代《淳化阁帖》破译,竟藏着炎黄二帝的传奇往事——“戊己”喻黄帝,“甲乙”指炎帝,短短数语,记录着部落联盟的兴衰、天下初定的辉煌。它们不仅是远古历史的珍贵注脚,更是中华文明从蒙昧走向觉醒的鲜活见证。

据《淮南子》记载,黄帝于春末夏初发布诏令,宣告仓颉造字成功,当日,天降谷子雨。这便是“谷雨”名称的由来之一,也让谷雨与仓颉庙之间结下了千丝万缕的联系。仓颉造字,是人类文明史上的一座不朽丰碑。他观察星宿的运动轨迹、鸟兽的足迹,首创文字,终结了结绳记事的时代,为中华文明的传承与发展奠定了坚实根基。自此,文字成为记录历史、传承文化的重要载体,中华民族的智慧与精神得以代代相传。

谷雨庙会的热闹景象,早已深深镌刻在我的记忆中,那是味觉、听觉与视觉的美妙交响。油糕、甑糕、水煎包,香气四溢,令人垂涎三尺;摊主敲着竹片的叫卖声,混着戏楼上传来的板胡声,在石板路上悠悠流淌。儿时的我,攥着零花钱,在各种小吃摊和小玩意摊前流连忘返。

在熙熙攘攘的人群中,最令我难以忘怀的,当属写花鸟字的摊位。斑驳木桌上,调色盘里的石绿、朱砂在阳光下流转,特制扁笔饱蘸浓墨,等待与宣纸碰撞出奇妙的火花。师傅手腕轻转,笔锋如蝶翼翩跹。眨眼间,翠鸟的尾羽化作飘逸的撇捺,牡丹的花瓣凝成圆润的横竖,连盘旋的游鱼都衔着婉转的笔画。待整幅作品收笔,远看是幅灵动的水墨画卷:凤凰衔来祥瑞,苍松托着吉字,彩蝶与祥云缠绕;凑近细瞧,花鸟鱼虫竟巧妙地拼成“鸿运当头”“岁岁平安”等吉语,每个字都似活物般呼之欲出。这以画为笔、以字成景的技艺,不正是仓颉观鸟兽迹造字的现代演绎?当指尖轻抚微微凸起的颜料纹路,仿佛触到了文明最初的温度。

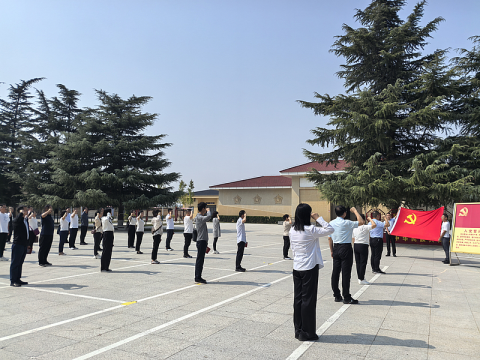

如今的庙会,在传承中不断拓展格局。祭祀广场上,“四仪九规制”古礼在庄重的氛围中徐徐展开。现场龙旗猎猎作响,钟鼓和鸣,那激昂的鼓点与清脆的钟声,仿佛穿越千年时空,与汉碑上的古老文字遥相呼应;主祭者身着传统礼服,神色庄重,手持祭文,声音洪亮地诵读,一字一句,饱含着后人对这位文字始祖的感恩与尊崇;敬献的五谷祭品,既延续了“天雨粟”的古老传说,又融入了“一带一路”沿线的特色物产;来自五湖四海的华人在墓前虔诚合十,有人捧着拓印的仓颉鸟虫书,有人带着写满心愿的祈福牌。古老的祭祀仪式,成为连接过去与未来的精神纽带。

庙院内,年轻人驻足停留,细细端详着印有汉字演变的书签,从甲骨文的古朴神秘,到楷书的规整端庄,仿佛在小小的书签上,领略了汉字数千年的发展历程;以仓颉造字为灵感的精美摆件,或刻画着仓颉仰观天象、俯察鸟兽的场景,或用现代工艺展现鸟迹书的奇妙,吸引着人们驻足欣赏,传统符号在这些充满创意的设计中,焕发出全新的时代光彩。

站在仓颉墓前,阳光洒落,映照着砖墙上的对联,我忽然懂得,儿时庙会上那些懵懂的敬畏,原是文化基因的本能传承。仓颉造字的伟大,不仅在于终结了结绳记事的蒙昧,更在于为一个民族搭建起了精神的框架——从此,历史有了书写的载体,思想得以沉淀,文明在文字的长河中破浪前行。文字的力量,滋养着民族的心灵,让“诗三百”的风雅、“史家之绝唱”的厚重、“唐宋之韵”的璀璨,都有了生根发芽的土壤。

暮色渐浓,仓颉庙的灯笼次第亮起,光影在瓦当间流转,仿佛是千年时光的低语。从儿时戏楼前懵懂的孩童,到如今凝视碑文的游子,变的是庙会的形式,不变的是人们对文明始祖的追思与对文化根脉的坚守。当最后一炷香火在香炉中飘散,当戏楼的余音在夜空中萦绕,我们深知,仓颉庙的故事永不落幕——它是刻在大地上的文化印记,是流淌在血脉里的文明密码。在每一个时节,它都在提醒我们:文字不朽,文脉永存。这,正是一个民族最动人的永恒。

阳光洒落,映照着仓颉庙的古柏,光影斑驳。这穿越千年的时光,是天地对文明的礼赞,是今人与古人的共鸣。当我们走进这座古庙,触摸每一块被时光打磨的砖石,聆听每一段被岁月传唱的故事,便会明白:所谓文化传承,从来不是简单的复刻,而是让古老的智慧在时代中舒展新枝,让文明的星火在每一代人的心中永远明亮。