来源:渭南红色文化网 时间:2023-07-05

一、区域介绍:盐碱滩上的生态蝶变

大壕村位于陕西省渭南市大荔县许庄镇,行政代码610523101231,地处黄河、洛河、渭河三河交汇处,属暖温带半干旱大陆性季风气候。历史上因土壤盐碱化严重,曾是“种一葫芦收半瓢”的贫瘠之地,全村6000余亩土地中三分之二为盐碱地,小麦亩产仅100余公斤,村民一度因贫困南下务工。

自上世纪五六十年代起,通过修建排碱渠系统改良土地,尤其是2021年渭南市启动农田排水(碱)恢复保护工程后,全村清淤改造排碱渠,采用浆砌石挡墙、生态护坡等技术,使盐碱地变为“吨粮田”和“百果园”。如今,大壕村种植冬枣1500亩、葡萄等杂果900余亩,并发展小麦、玉米等粮食作物,2023年村民人均收入超1.5万元,成为黄河流域盐碱地治理的典范。

二、红色文化:荔北战役的精神丰碑

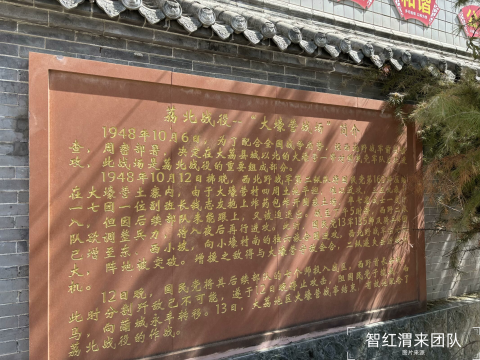

大壕村是解放战争时期荔北战役的核心纪念地。1948年10月,西北野战军在彭德怀指挥下,与国民党胡宗南部展开激战,此役歼灭敌军2.5万余人,为解放大西北奠定基础,被誉为“西北战场转折点”。

村内的荔北战役烈士陵园始建于1953年,原为村民自发修建的公墓,后经多次扩建,现占地41亩,安葬848名烈士,包括对越作战英烈。陵园内设14.8米高的纪念碑、200平方米展厅,陈列烈士遗物、战役图文资料,并配套红色文化广场、廉政教育展厅。2020年,陵园被列为省级党史教育基地,年接待祭扫群众超万人次,成为传承革命精神的重要载体2710。63岁的老支书党树敏常年担任义务讲解员,以生动的讲述传递红色力量。

三、红色产业:盐碱地上的“金色产业”

大壕村以红色精神赋能现代农业,探索“红绿融合”发展路径:

特色农业提质:依托排碱渠治理成果,推广冬枣、葡萄等高附加值作物,采用温棚与冷棚结合技术,实现冬枣错季上市,亩收入达2万元以上。全村冬枣年产值超千万元,并建成冷链物流和电商平台,产品直供“陕富”“五得利”等企业。

红色研学经济:联合烈士陵园开发“重走解放路”研学课程,策划军事拓展、情景剧演出等项目,年接待党政机关、学校团队超5000人次。

光伏赋能管护:创新排碱渠“光伏+”模式,规划200兆瓦光伏项目,年发电量预计3亿千瓦时,既保障排碱渠长效管护,又为村集体增收2400万元。

四、红色旅游:沉浸体验与生态联动

大壕村以红色遗址为核心,构建多元旅游格局:

核心景点:荔北战役烈士陵园、战役纪念馆、纪念碑广场,配套“军爱民、民拥军”主题展厅和廉政教育长廊。

生态联动:整合千亩冬枣园、葡萄采摘园,推出“红色研学+农耕体验”线路,游客可参与果实采摘、非遗手作等活动

主题活动:举办“冬枣文化节”“红色剧本杀”,结合非遗展演、辣味美食赛,形成文旅消费闭环。

五、党建引领:网格化治理与民生创新

大壕村以党建为核心,构建“四级联动”治理体系:

组织强基:建立“镇党委-村党支部-网格党小组-党员中心户”四级架构,划分党员责任区,带头参与环境整治、矛盾调解,2023年解决民生问题46件。

产业联建:推行“党支部+合作社+农户”模式,统一良种采购、技术指导和销售渠道,带动500余户村民增收。

民主议事:创新“院坝夜话”“田间恳谈”机制,2024年完成灌溉设施升级、道路拓宽等工程,实现“民事民议、民事民办”。

六、乡风文明:从“生态治理”到“和美乡村”

大壕村以文明创建重塑乡村风尚:

环境提升:推行“网格化+”管理,清理“三堆六乱”,评选“美丽庭院”20户,垃圾处理率达100%,获评“陕西省美丽宜居示范村”。

移风易俗:成立红白理事会,修订村规民约,丧事费用从万元缩减至3000元;开展“十星级文明户”“好媳妇”评选,弘扬孝道文化。

文化惠民:组建广场舞队、老年活动队,举办重阳节集体生日宴,依托新时代文明实践站开展“秸秆禁烧”“文明餐桌”宣传,提升村民素养。

大壕村以红色基因铸魂,以绿色发展筑基,书写了从“盐碱荒滩”到“生态粮仓”的振兴传奇。未来,这座承载着革命记忆的关中村落,将继续深挖“红绿融合”潜力,为乡村振兴注入更澎湃的活力。