来源:渭南红色文化网 时间:2024-7-13

一、区域概况:千年古村的现代脉动

井溢村位于陕西省韩城市西庄镇,地处108国道以西,距韩城市区约10公里,全村辖6个村民小组,467户1519人,是典型的镇乡结合区。村庄历史悠久,隋唐时期名为“古良庄”,宋代因村内古井溢水更名“井溢村”,沿用至今。村内环境幽美,山清水秀,周边与中王村、尧头村等相邻,形成独特的文化生态圈。近年来,井溢村依托交通优势(108国道穿境)和农业基础,发展出以山楂种植、古法酿酒为特色的产业体系,2024年更通过硬化道路、更新自来水管道等基础设施,全面提升村民生活品质

二、红色文化:革命星火与历史名人的精神传承

井溢村的红色基因根植于历史名人的奋斗足迹:

师哲:红色外交的见证者

师哲1905年出生于井溢村,早年赴苏联留学并加入中国共产党,曾担任毛泽东、周恩来等领导人的俄语翻译,参与中苏高层会晤、日内瓦会议等重大外交活动,被誉为“红色翻译家”。其故居“鸣珂居”现存门房与厢房,门额题字清晰可见,建筑风格兼具关中民居特色与革命历史价值。

村内保留多处红色文化符号,如“师哲诞生地”纪念碑、刻有“文艺为工农兵服务”标语的文革时期大舞台,以及承载集体记忆的“文化室”建筑群。这些遗迹不仅是红色教育的实景课堂,更见证了村庄与时代共振的历史脉络。

三、红色产业与旅游:古韵新生的融合发展

井溢村以“红绿交融”为路径,激活乡村振兴动能:

山楂产业:小果子撬动大经济

作为西庄镇山楂种植“第一村”,井溢村拥有山楂园300余亩,亩产达5000斤。2024年村内建成标准化山楂加工厂,通过“合作社+农户”模式统一收购销售,实现产业链升级,年收益显著提升,村民人均增收超万元。

非遗与文旅融合

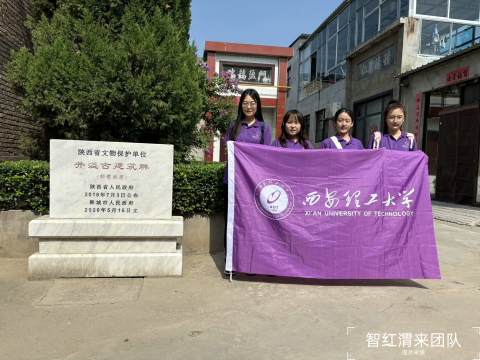

依托省级文保单位“井溢古建筑群”(含法王庙、文星楼),打造红色研学线路,串联师哲故居、明清古巷等景点。村内非遗资源丰富,如古法酿造的“龙门特酒”传承自清代,融合传统技艺与现代工艺,成为文旅新名片。

生态农业创新

通过“党支部+合作社+数字农业”模式,发展吊兰西瓜、香瓜等高附加值作物,建成温式大棚70余座,年经济收益超350万元,形成“红色文化+绿色产业”双轮驱动格局。

四、党建引领:基层治理的温情实践

井溢村以党建为引领,构建乡村振兴“强引擎”:

组织建设:通过“导师帮带制”“擂台比武”等活动提升村干部能力,吸纳技术型党员充实队伍,2024年累计开展主题党日活动230余次,筑牢基层堡垒。

民生服务:村党支部聚焦“一老一小”,为450名老人发放座便椅、手杖等辅具30余件,定期举办免费体检、重阳节活动,并开放图书室、自乐班丰富文化生活。

环境提升:推行“支部引领—党员带头—群众参与”机制,硬化道路14.2公里,改造卫生厕所1923户,将涝池从“臭水坑”变为生态景观湖,获评省级卫生村58。

五、乡风文明:文化浸润下的和美家园

井溢村以文化为纽带,塑造新时代乡村风貌:

民俗活动焕活力。女子锣鼓队、社火表演等传统艺术活跃于景区与节庆,如2018年春节在党家村景区的锣鼓演出吸引大量游客,成为韩城民俗文化的亮丽名片。

文明创建树新风。开展“十星级文明户”“最美家庭”评选,通过道德讲堂、公益广告传播核心价值观,营造崇德向善氛围。

非遗传承显匠心。剪纸工坊、古法酿酒等非遗项目吸纳残疾人、脱贫户就业,既保护技艺又助力增收,实现社会效益与经济效益双赢。

从师哲故居的红色记忆到山楂产业的蓬勃生机,从党建引领的温情服务到非遗传承的文化自信,井溢村以“红色底蕴+绿色产业+金色民生”的多元路径,书写了乡村振兴的生动实践。未来,随着红色旅游线路的深化与数字农业的拓展,这座千年古村将继续在渭北平原上绽放时代光彩。